C’è un ragazzo italiano il cui nome circolava giusto all’interno della sua regione e che, due anni dopo, è nel giro delle nazionali giovanili e ha in tasca una scholarship per una mid-major in crescita, Delaware. La parabola di Gianmarco Arletti ha a che fare col talento e la voglia di emergere, com’è ovvio, ma offre anche spunti di riflessione sul concetto di “fit” per un giocatore della sua età. Abbiamo cercato di fare un po’ di luce sul tema confrontandoci col padre di Gianmarco, uomo di pallacanestro, e col coach che lo avrebbe allenato nelle ultime due stagioni se fosse rimasto in Italia.

Cosa ha trovato negli Stati Uniti

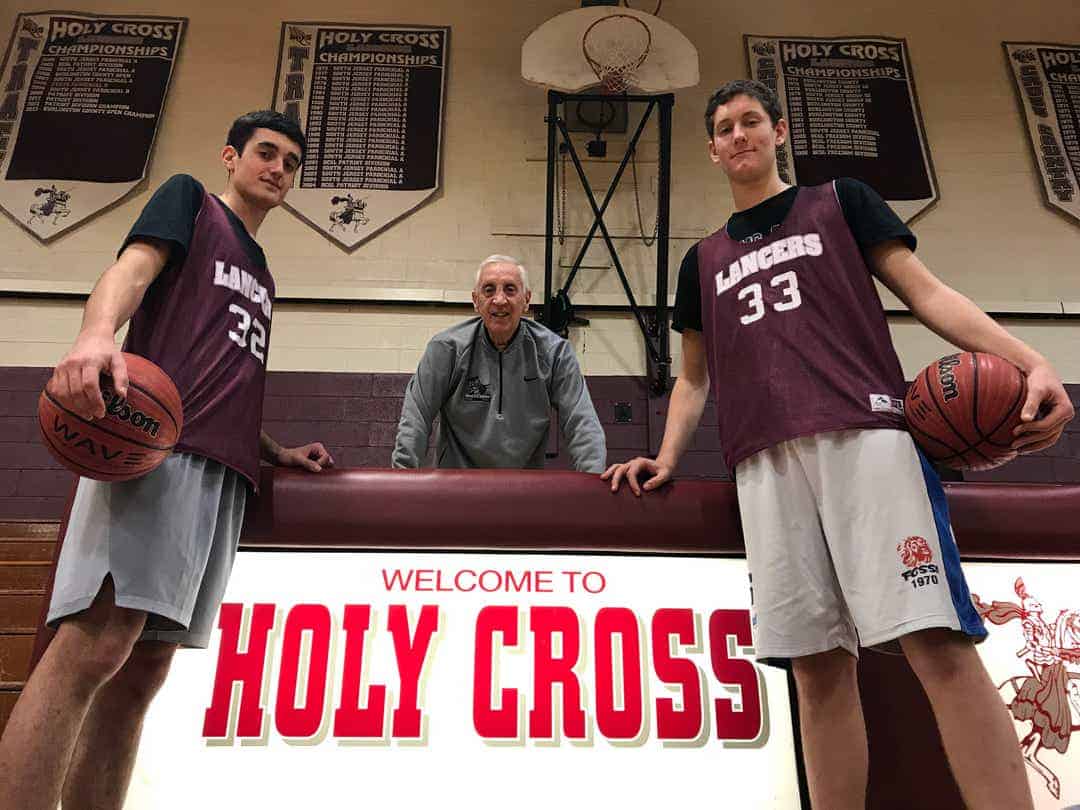

Quello di Arletti è un profilo che non può che destare interesse. Guardia appena sotto i due metri di altezza, buoni mezzi atletici, range di tiro, braccia lunghe e mani grandi in cui, figurativamente, sono riposti un po’ di punti. Il bolognese classe 2001 ha chiuso la sua stagione da senior in high school guidando la sua Holy Cross sia per punti (16.3) che per assist (6.5) di media, con una sola partita sotto la doppia cifra realizzativa su 30 disputate. Un’annata buona abbastanza da attestarlo fra i giocatori più in vista del South Jersey. Anche perché quando il pallone scotta, non è proprio uno che si tira indietro.

Leader di una squadra molto azzurra, Arletti ha avuto tanto la palla in mano nelle vesti di point guard, benché coach John Valore sapesse bene fin dall’inizio che il futuro del ragazzo in NCAA sarà fra gli spot 2 e 3, giocando principalmente off the ball. Questa scelta sul suo impiego ha avuto molteplici effetti: di certo è andata incontro all’indole competitiva del giocatore, alla sua voglia di essere protagonista in campo, ma soprattutto gli ha dato la possibilità di migliorare molto in aspetti in cui prima era più carente rispetto a giocatori di taglia inferiore alla sua, in particolare il ball handling.

Suo padre Umberto, presidente della Salus Bologna e consigliere federale, ha visto da vicino l’approccio di coach Valore e seguito i vari step del figlio: «Gianmarco ha trovato una forte determinazione nell’allenatore nel dargli un ruolo preciso e tantissime responsabilità, compresa la possibilità di fare tanti errori. Questo all’inizio ha comportato un impatto molto forte con un sistema di gioco diverso. Però, insistendo con lo stare in campo, lo ha messo nelle condizioni di poter accelerare un percorso di crescita. Chiaro che questo accade se poi tu hai i mezzi e accompagni questo periodo in cui ti è concesso tanto con un forte lavoro di contorno e di sostegno per quello che è l’impegno fisico e tecnico che ti aspetta giorno dopo giorno».

La possibilità di lavorare sugli errori è la chiave qui. Da un lato, conta la particolare distribuzione del talento in quel contesto, la quale fa sì che le rotazioni siano ristrettissime, ma c’è anche e soprattutto lo stile di Valore nel gestire i ragazzi, l’enfasi particolare che pone sulla crescita individuale nel contesto di squadra. «I minutaggi di questi ragazzi sono nella maggior parte finalizzati alla crescita del singolo», dice sempre Arletti senior. «L’allenatore di Gianmarco l’anno scorso ha allenato la squadra non per vincere delle partite. Gli ho visto perdere delle partite perché era insistente nel lasciare in campo giocatori che sbagliavano. Poi nel tempo questi giocatori hanno smesso di sbagliare e hanno cominciato a vincere».

La fiducia dall’esterno ha di certo agevolato Arletti nell’affrontare un ostacolo che riguarda tutti gli italiani (e gli europei) che fanno il salto oltreoceano, ovvero adattarsi a un contesto completamente diverso per stile di gioco, più veloce e atletico, e anche per approccio alla gara e alla stagione, lì impostata in maniera totalmente diversa rispetto all’Italia. Con un’annata molto concentrata (nel caso di Arletti quest’anno, 30 gare in due mesi e mezzo) e in cui si gioca ogni due-tre giorni, «gli allenamenti non sono volti a preparare la partita ma al lavoro su fondamentali e velocità. Cercano molto il gesto del fondamentale unito a una certa velocità di azione. Loro non hanno lo schema: chiamano la giocata, ed è una giocata che in due-tre passaggi è finita. Si deve andare a una soluzione e la soluzione è quella richiesta».

L’esperienza di Arletti offre un esempio interessante in un universo vasto, che presenta situazioni molto diverse, com’è quello delle high school. Le powerhouse nazionali (le varie IMG e Montverde, tanto per capirci) e quelle locali coinvolgono una piccolissima fetta di giocatori. Arletti era invece calato in un contesto normale, ovvero quello di una squadra che – come nella gran parte dei casi – ha un numero limitato di giocatori con possibilità di carriera agonistica al college e in cui i futuri pro sono ancora meno. Insomma, un contesto in cui il talento è spalmato in maniera particolare e per certi versi differente rispetto all’Italia (l’immensa disparità fra i due bacini è chiaramente il fattore principale).

Osservare un ragazzo come Arletti in un ambito tutto sommato “tipico” può quindi indurre a qualche riflessione di carattere più generale, almeno a livello di spunti. Umberto ci tiene a premettere che generalizzare è difficile ma le sue impressioni sono significative: «Mi sembra di vedere che in Italia cerchiamo di alzare il livello a tutti all’interno di logiche di squadra. La gestione del gruppo è molto parificata, mi viene da dire. Là mi sembra che a livello di high school viene concesso molto alla crescita del singolo, ma questa cosa non coinvolge tutti».

Gianmarco Arletti, John Valore e Giovanni Cessel. Nell’ultima stagione sono stati raggiunti a Holy Cross da altri due italiani, Gabriele Bisceglie e Stefano Faloppa. (Photo by Josh Friedman / Courier Post)

I bivi di un percorso

Con Arletti i progressi si erano visti già nel suo anno da junior, ma per verificare questa evoluzione serviva un banco di prova diverso. Papà Umberto ci racconta di aver trovato piena conferma della crescita di Gianmarco nell’aprile 2019, al JIT di Lissone, al quale aveva partecipato come “ospite” della Pallacanestro Reggiana. Un torneo internazionale che produce un contesto nettamente più competitivo rispetto a quello trovato fra le high school del South Jersey. Un torneo nel quale aveva giocato bene abbastanza da attirare l’attenzione del settore squadre nazionali (da lì a pochi mesi, Arletti avrebbe prima partecipato a un raduno della U18 e poi a una tappa del 3×3).

Non è un caso se Arletti abbia partecipato al JIT coi biancorossi. Con loro si era allenato più volte durante la stagione 2017-18, la sua ultima in Italia, ed era sul punto di trasferirsi alla PR prima che si presentasse l’opportunità americana. La decisione di andare a Holy Cross arrivò dopo un confronto fra Umberto Arletti e Andrea Menozzi, responsabile delle giovanili reggiane, in cui misero sulla bilancia tutti i pro e i contro del caso, visto che il salto negli USA presenta sempre incognite importanti, dentro e fuori dal campo. Nel caso di Gianmarco, si è giunti alla comune convinzione che si potesse provare, ma più in generale coach Menozzi ricorda che col salto negli USA «ci sono alcune perplessità dal punto di vista dello sviluppo tecnico del giocatore. C’è una estrema variabilità di situazioni negli Stati Uniti, a livello di college e a maggior ragione a livello di high school, dove ci sono realtà strutturate in un certo modo e realtà di livello un po’ più amatoriale in quanto a programma tecnico».

🎥 2020 from Bologna Italy, Gianmarco Arletti (@GianmarcoArlet1) highlights at Fall Jam Fest #HGJamFest pic.twitter.com/MRVJMQdjE7

— Hoop Group (@TheHoopGroup) September 21, 2019

La domanda sorge spontanea: quale Arletti avremmo ora davanti se avesse preso l’altra strada? Migliore o peggiore, è oggettivamente impossibile da dire non avendo la controprova, ma di sicuro non sarebbe lo stesso giocatore. Abbiamo chiesto al coach della Reggiana in che modo immaginasse l’impiego e lo sviluppo di Gianmarco due anni fa, se fosse passato alla PR, rispetto a quello che il ragazzo ha riscontrato negli USA: «Esattamente nello stesso modo, da esterno vero, playmaker o guardia fa poca differenza nel senso che lui ha una certa facilità nel fare canestro, che è una cosa che va coltivata. L’idea di progetto che mi ero fatto su di lui era in questi termini. Lì probabilmente ha avuto la possibilità di essere più protagonista rispetto a quello che magari avrebbe potuto fare da noi, perché c’erano altri ragazzi altrettanto interessanti, anche nello stesso ruolo. Penso che da noi avrebbe sviluppato in maniera più completa il gioco su tutte e due le metà campo. D’altra parte forse non sarebbe stato così capobranco come lo è stato nella sua squadra negli Stati Uniti. La situazione in cui capiti è decisiva: visto che è un ragazzo di due metri, c’è il rischio che lo mettono a giocare da ala o vicino a canestro. Invece da questo punto di vista sono stati bravi, perché quando è venuto a fare il torneo di Lissone con noi me lo sono ritrovato da esterno».

Da vicino o a distanza, abbiamo visto sia Reggio Emilia che Holy Cross parecchie volte e la differenza fra le due formazioni, per talento e organizzazione di gioco sui due lati, balza agli occhi facilmente. In un’ipotetica serie di dieci partite, i primi ne vincerebbero tranquillamente nove, siamo pronti a scommetterci. Questo però ci porta a un’altra considerazione, guardando ad Arletti. Ovvero che, contrariamente a certe convinzioni forti che si sentono di continuo fra gli appassionati (ma probabilmente non solo fra loro), il livello di gioco – per compagni, avversari, complessità della pallacanestro giocata – non è l’unico parametro valido per determinare quale sia il miglior fit per un dato giovane in un dato momento del suo percorso.

Forse può essere utile immaginare lo sviluppo tecnico di un giocatore come un puzzle da completare. Anche se i pezzi sono il più delle volte gli stessi, ogni ragazzo è un puzzle diverso, con una disposizione differente di pezzi che quindi restituisce alla fine un’immagine ogni volta differente. L’ordine migliore col quale procedere allora non potrà essere identico per tutti.

Gianmarco Arletti premiato come miglior realizzatore della tappa di Rieti della FIBA U18 3×3 Europe Cup

Le offerte di due mondi

L’ideale sarebbe poter impacchettare delle tipologie di giocatori nostrani con le quali poter indicare automaticamente se l’opzione Stati Uniti sia da percorrere o meno. Sarebbe molto comodo, ma onestamente appare impossibile rifugiarsi in schematismi rigidi. Come dice giustamente coach Menozzi, «Bisogna valutare caso per caso e anche momento per momento, perché non è solo questione di “se” andare ma anche di “quando” andare. Penso che per una certa fascia di ragazzi interessanti sia meglio rimanere qui, mentre per un’altra che rischia di non avere opportunità adeguate alla fine del percorso giovanile sia meglio andare là».

Ciò che invece è chiara, è la differente offerta che proviene dal mondo americano rispetto a quello italiano, argomento che avevamo già affrontato nella nostra inchiesta sugli Europei in NCAA. Restringendo il campo alle high school, è però utile sottolineare di nuovo qui come il livello d’integrazione fra scuola e sport sia praticamente agli antipodi fra i due paesi: «Noi in Italia abbiamo un’attività di altissimo livello, abbiamo allenatori preparati. Dov’è che pecchiamo? Sicuramente nelle strutture e nell’organizzazione», dice Arletti. «Fare pallacanestro da noi è più complicato. I ragazzi che là finiscono lezione alle 2:00, mangiano nello stesso posto e alle 2:30 sono in palestra. Dopo tre ore di allenamento, sono le 5:30 e han già fatto tutto quello che dovevano fare. Se analizzi un sistema non puoi non tener conto che se in Italia tieni un ragazzo a far tre ore di allenamento, questo non studia».

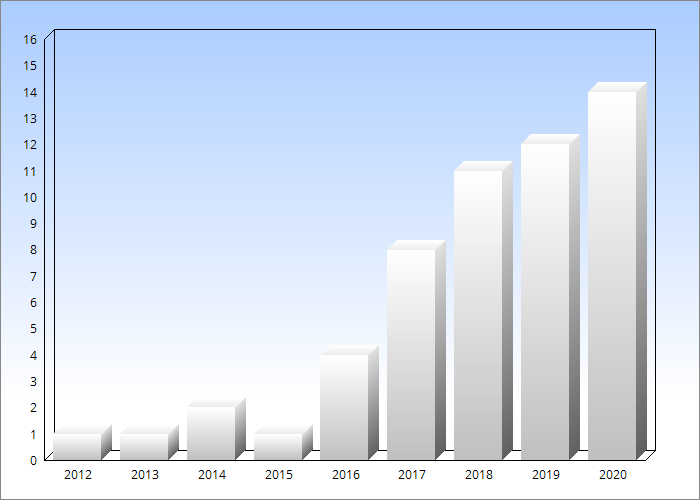

Al di là del lato tecnico, dunque, ci sono vantaggi oggettivi e che non possono che attirare quei ragazzi che pongono l’accento in modo particolare sullo studio. L’enorme attrattiva del mondo americano va però maneggiata con cura per evitare delle partenze impreparate, soprattutto ora che il numero di italiani in D-I si sta stabilizzando su numeri abbastanza alti mentre i ragazzi nelle high school sembrano destinati ad aumentare ulteriormente al termine della prossima estate.

La crescita del numero di italiani in Division I nelle ultime 9 stagioni

Andare in America, è una cosa. Trovare l’America, è un’altra. Bisogna individuare il posto adatto (il che è già di per sé complicato), avere una certa durezza mentale, essere coscienti che lì le cose si fanno in maniera completamente diversa, che si può trarre grande giovamento da quel sistema ma solo finché si rimane entro i suoi confini, che sono più ristretti e univoci rispetto a quelli del percorso italiano: «Finché segui quel determinato percorso, porti avanti sia la pallacanestro che lo studio. Queste dinamiche fanno sì che la proposta di crescita dell’individuo sia altissima, ma nel momento in cui non stai dentro quella richiesta, credo che sia complicato recuperare il tempo perduto. In Italia invece, tutto sommato, ci sono tante strade che si possono prendere da un punto di vista sportivo».

Più che nel cercare di stabilire se un modello sia meglio dell’altro in assoluto, la riflessione in Italia dovrebbe essere su cosa poter migliorare del nostro modello: «Noi un sistema come lo hanno là nelle high school non lo avremo mai in Italia e dico che probabilmente è meglio così. Noi abbiamo bisogno di essere più attenti nella parte dai 18 anni in poi, non tanto nella parte bassa dello sviluppo dei ragazzi», aggiunge Arletti.

La pluralità di percorsi in uscita dal settore giovanile può dunque essere una ricchezza, ma i nodi legati alla scarsa chiarezza di questa fase di transizione richiedono di essere sciolti: «Abbiamo bisogno di trovare il modo di alzare l’uscita dal settore giovanile, lasciare i giocatori in campo fino ai 20-21 anni, in modo da fare una scrematura su più elementi possibile. La scrematura ai 18 per noi è troppo presto. Eccezioni a parte, i ragazzi hanno due-tre anni in cui giocano poco e noi abbiamo poca possibilità di allenare l’errore. Perché quando questi ragazzi escono dal settore giovanile e vanno nei campionati senior, se già era bassa la possibilità di giocare sull’errore nel campionato giovanile, si azzera quando vai nel campionato senior. Non dobbiamo pensare tanto ai Gallinari o ai Belinelli della situazione, perché la loro strada la trovano a prescindere. Dobbiamo capire se il percorso è ottimale per esprimere al meglio il potenziale dei nostri giocatori. Io credo che su questo abbiamo da lavorare».